Questo sito è un diario, un album di figurine,

un libro di racconti.

E’ il caricatore di diapositive che avanza a scatti nel buio col sottofondo di Wish You Were Here…

Buona lettura,

Milano, 19 gennaio 2021.

Sono le 6.10 della mattina, fuori è buio pesto e ci sono 0,1 gradi di freddo.

Nel letto mi giravo e rigiravo come una trottola, i pensieri s’inseguivano in quel modo scomposto e disordinato che non riesci più a stargli dietro.

Parole Immagini Attimi Ricordi Progetti.

Da ieri ho un nuovo sito.

Leggi di più

COMINCIAMO

Allora comincio dal principio, e mi vedo ragazzino di circa dodici anni (quindi doveva essere l’estate del 1969), che aprendo un armadio dei miei genitori, vengo ipnotizzato da due oggetti sconosciuti e affascinanti: una Leica M3 e una Rolleiflex 2.8, entrambe racchiuse nella loro lucida e odorosa custodia di cuoio marrone. Tutto nuovo e inutilizzato.

Leggi di più“…sto ore a guardarmi le dia, come dire che sto ore a guardarmi momenti…e quei momenti mi parlano attraverso la celluloide della pellicola, si fermano in punti di colore, hanno sembianze di volti, di paesaggi urbani, di differenze fra luci e ombre…”

dal mio diario del ’76

Mi prendo sul serio solo quando guardo attraverso un apparecchio fotografico, mi sento vivo e realizzato, anche se solo in parte.

Infatti, l’idea affascinante di passare al professionismo non è cosa.

“…NON MI LASCIARE, FALLO PER TE E PER LA TUA SALUTE PSICOFISICA…”

SPERANDO, UN GIORNO, DI POTERLA CONOSCERE DI PERSONA

Milano, febbraio 1982.

Ho il calendario di Milanofiori fra le mani e stento ancora a credere di averlo fatto io.

Ma torniamo a febbraio, a un calendario d’immagini architettoniche molto colorate, e a me che verso le sei del pomeriggio di sabato attraverso Foro Buonaparte e vado in via Brera alla Galleria Il Diaframma.

La mostra di Joan Fontcuberta è magnifica, ma non me la godo – tanto è il groppo che ho in gola e lo stomaco strizzato come un cencio -, il calendario arrotolato sotto il braccio mi ricorda che sono lì per lasciarlo all’attenzione di Lanfranco Colombo, proprietario di quel luogo che per me rappresenta l’incontro con l’unica forma espressiva che sento mia nel profondo.

Lucilla è bellissima, distaccata, eterea, da mettere in imbarazzo.

Non è solo la responsabile della Galleria, ma anche l’assistente dell’Eminenza Grigia della Fotografia in Italia.

Mi faccio coraggio e le porgo il manufatto con un bigliettino allegato, con la preghiera, se possibile, di consegnarlo -con tutto comodo-, al signor Colombo.

Sul bigliettino avevo scarabocchiato “…sperando, un giorno, di poterla conoscere di persona…”.

Numero di telefono di casa. Giovanni Cabassi.

Leggi di più“…BENE…BRAVO, PERCHÉ NON CI VAI ANCHE TU IN CINA?…”

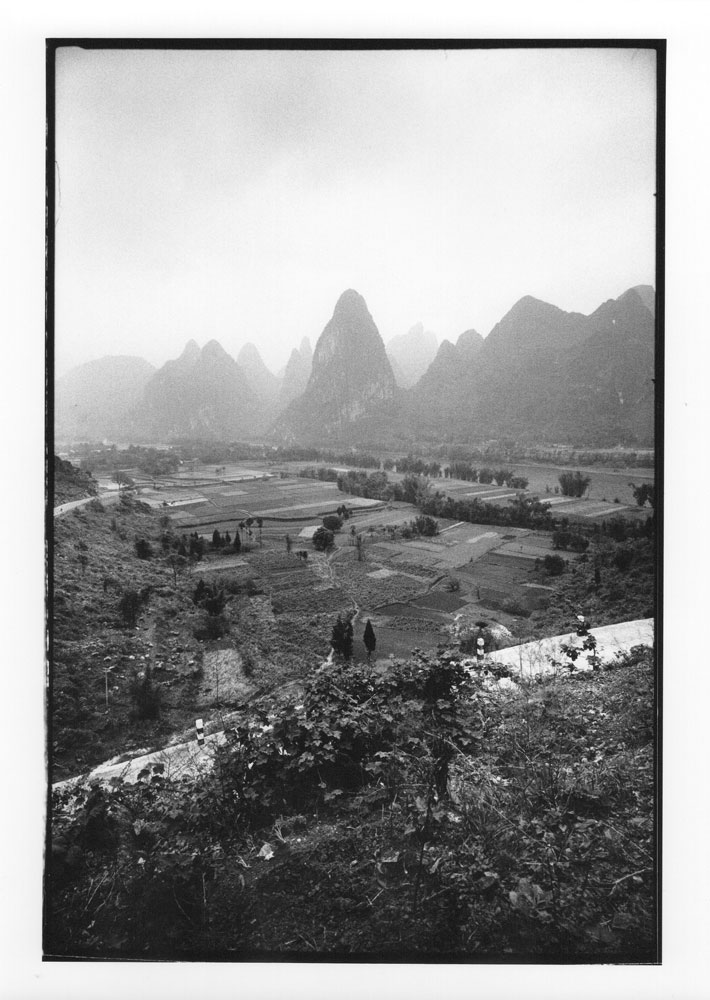

DALLA CINA ALL’OLANDA

“…te la do io l’Olanda…non ti sembra di esagerare?…”

Da Pechino ad Amsterdam il passo è breve.

Non facciamo in tempo ad atterrare a Linate che già Lanfranco mi aveva ASSOLUTAMENTE coinvolto nel progetto “Italian Photographers meet Flowers” al quale non potevo mancare in nessun modo. In fondo si trattava solo di una settimana in mezzo ai tulipani…e in compagnia di alcuni fra i più importanti fotografi italiani.

Leggi di piùANIMALI METROPOLITANI

IL PRIMO BOOK NON SI SCORDA MAI

“…CERTO CHE HO LO STUDIO E CERTO CHE SÌ, POSSO FARE IL LAVORO DA DOMANI…”

UN GRANDE SPAZIO VUOTO E NERO DA RIEMPIRE DI IMMAGINI

In via Piranesi 10, all’interno della Frigoriferi Milanesi, c’era un grande spazio vuoto adibito, fino a una decina di anni prima, alla conservazione e stoccaggio delle uova e quindi abbandonato in attesa di riconversione.

Un rettangolo perfetto al piano di strada lungo ventisette, largo undici e alto sette metri, posizionato all’interno dell’enorme fabbricato. L’unica fonte di luce naturale e di areazione era il portone d’ingresso, di ferro e senza vetri. Abbiamo costruito un bagno, una camera oscura, un piccolo locale di sicurezza per le macchine fotografiche, uno spazio chiuso per l’attrezzatura da studio con un grande bancone da falegnameria e un ufficio.

Abbiamo dipinto tutto lo spazio restante di nero, da cima a fondo e anche il soffitto attraversato da enormi putrelle da carroponte.

Avevo un grande limbo e potevo fotografare, fra le altre cose, anche le motociclette che erano (e sono tutt’oggi), parte della mia vita.

Quel grande locale tutt’altro che accogliente non lasciava spazio alla distrazione; il giorno e la notte erano la stessa cosa, sempre buio pesto con spot qua e là che illuminavano i set di ripresa.

Il lavoro ferveva, ero entusiasta e non c’era giorno che non ringraziassi me stesso per una scelta così coraggiosa e definitiva.

Mio padre, che aveva gli uffici ai piani superiori, la mattina verso le sette e trenta passava e andavamo a prenderci un tè insieme, senza parlare, ma in quel silenzio ci stavano dentro un mucchio di frasi e di racconti, e stava finalmente nascendo quel briciolo di rapporto che cercavo tenacemente da ventotto anni…

I miei primi assistenti Francesco Di Loreto, Paolo Mazzo e Mimo Visconti: a turno o in coppia o “tutti sul pezzo”, si alternavano cercando di farmi capire come avrei dovuto manovrare correttamente un banco ottico; facile per loro che freschi di Istituto Europeo del Design, di tecnica ne sapevano ben più di me.

Con Qui Quo Qua, (detti anche i Tre Porcellini), e noti al mondo della fotografia sotto il nome di Famiglia 38 Fotografi (o più modernamente F38F), ho scoperto il piacere di condividere le forti emozioni di quell’universo nuovo che stavo andando a esplorare, dando qualcosa e ricevendo da loro in cambio moltissimo.

Nello studio di via Piranesi sono nate le prime campagne pubblicitarie per la Numero Uno, importatrice in Italia delle Harley Davidson, i cataloghi per Fontana Arte, quelli innovativi per la WP, la foto della campagna Sony Black Trinitron che ha vinto il Premio Printitalia di Confindustria 1988 per la foto pubblicitaria più bella dell’anno…tanto per citare e ricordare qualche lavoro che mi è rimasto nel cuore.

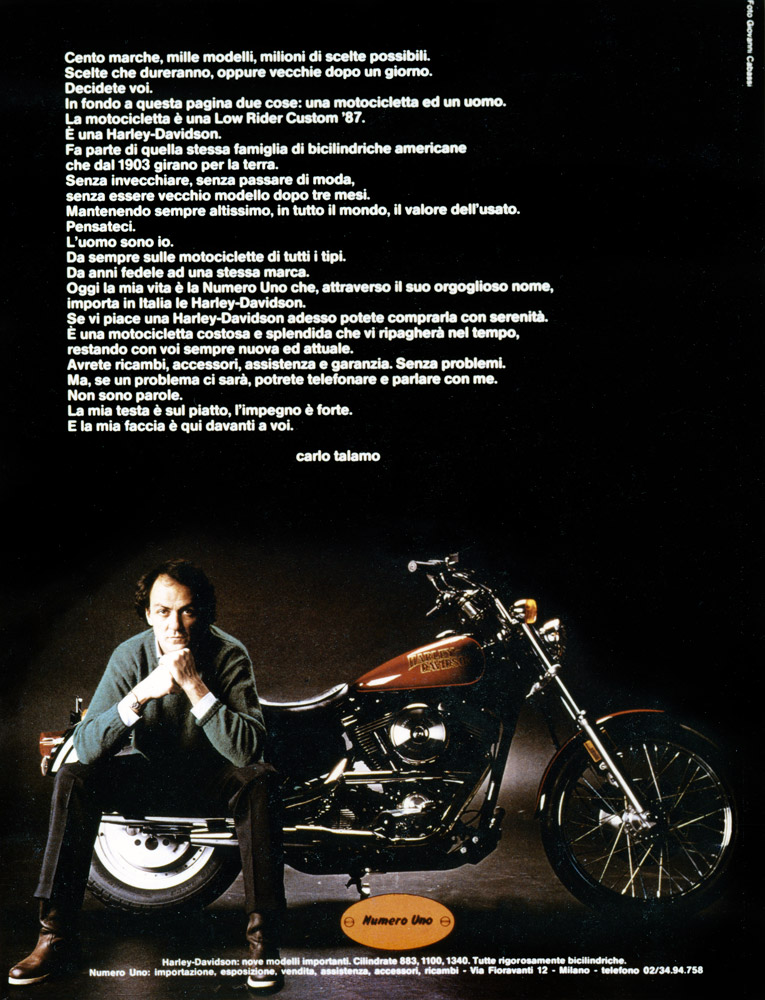

LA NUMERO UNO,

CARLO TALAMO

E UNA COMUNICAZIONE DIFFERENTE

Con Carlo c’è un rapporto di amicizia fraterna.

Io, primo di otto figli, non avevo sperimentato cosa volesse dire avere un fratello maggiore.

Complicato a volte, straordinariamente semplice altre, comunque sempre orientato verso un percorso interlocutorio di crescita basato sul continuo mettersi e mettere tutto ciò che ci circonda in costante discussione.

Approcci. Ribaltamento delle regole. Uscita dagli schemi e creazione di nuovi spazi di comunicazione fottendosene alla grande di quello che gli altri potrebbero pensare.

Non c’è stata mai e poi mai una strategia di marketing preconfezionata e basata su possibili gradimenti di ipotetici target.

C’è stata poesia.

C’è stato cuore.

Ci sono state immagini scattate e sensazioni riportate sulla carta.

Ci sono state provocazioni anche pesanti come la famosa pubblicità della Rolls-Royce sulla doppia pagina centrale dell’Unità.

Ci sono persone che hanno capito.

Ce ne sono altre che per manifesta invidia o totale mancanza di creatività e emotività hanno criticato per il puro gusto di farlo, urlando in modo inconsapevole false motivazioni di espedienti pubblicitari volti al puro fine di arricchirsi.

Giuro che non è mai stato così.

Se Carlo è riuscito come imprenditore lo si deve al suo incredibile senso pratico nella conduzione di un’impresa data da molti spacciata ben prima del suo inizio.

La forza e l’impegno profusi nella Numero Uno dopo anni di macerazione ideologica, pochissimi quattrini e frustrazione professionale, sono encomiabili.

Le campagne pubblicitarie le abbiamo decise dopo interminabili discussioni a notte fonda, quando la pizza divorata troppo in fretta faticava a compiere il suo percorso digestivo provocando acidità e insicurezza.

Noi eravamo l’agenzia, il direttore creativo, il copywriter, il grafico e il cliente.

Arrivava già stanco di tensione e costantemente in bilico emotivo, felice preoccupato confuso determinato incazzato entusiasta.

Lo conoscevo da troppo tempo per non sapere (quasi sempre), come prenderlo.

Provocava comunque sempre e di continuo, testava i tuoi limiti anche di sopportazione e metteva tutto insieme: affetto, professionalità, visioni, sbraiti e silenzi interminabili.

Oggi è portato come esempio di comunicazione.

Allora era solo il nostro modo espressivo portato sulle pagine di un giornale.

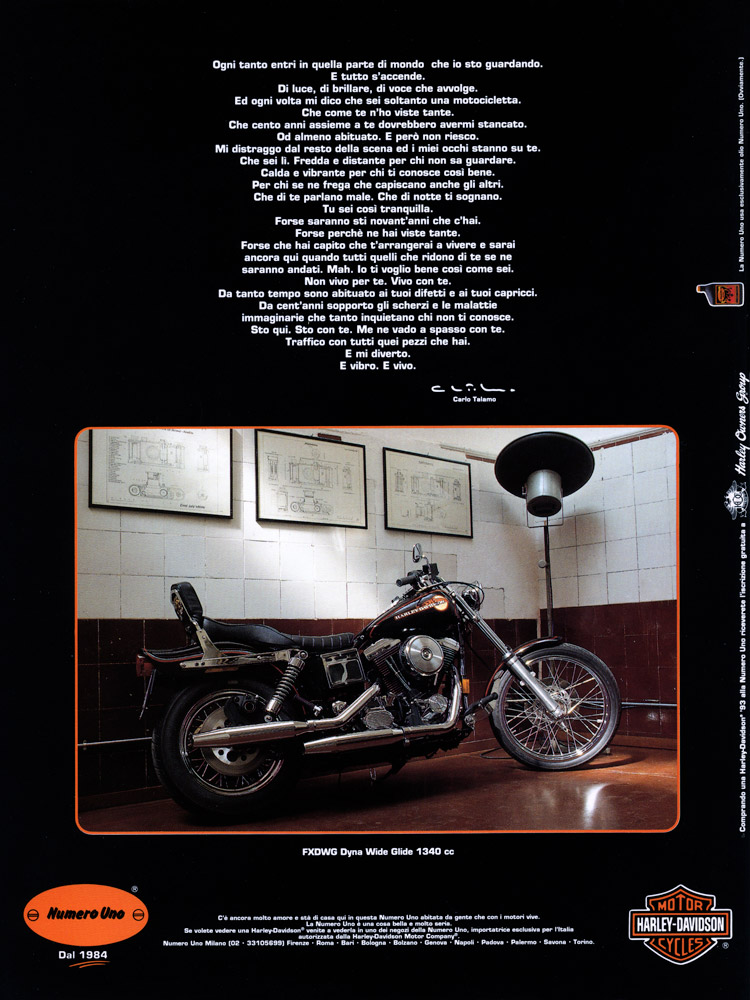

CILINDRI BULLONI & FACCE

Cilindri Bulloni & Facce si chiama così perché, con Carlo, è la prima cosa che ci è venuta in mente.

Buona la prima, non abbiamo neppure tentato di cercare un altro titolo che potesse condensare l’inizio di quello che sarebbe diventato, nel giro di un quinquennio, la celebrazione di un fenomeno di cultura motociclistica.

Quando gli americani dell’Harley ci hanno copiato a strettissimo giro, abbiamo capito che avevamo colpito nel segno e che era stato giusto comunicare la passione per le due ruote (e l’enorme bicilindrico che vive nel mezzo) attraverso gli occhi dei primi pionieri italiani di un marchio storico.

Nelle pagine del libro c’è di tutto.

Persone che la moto la vivono intensamente, altre che amano l’oggetto fine a sé stesso, altre ancora che la considerano uno status symbol irrinunciabile all’esaltazione del proprio ego.

Con alcuni ho condiviso strade e vita e asfalto e confidenze.

Altri li ho incrociati solo per la frazione di tempo che serve a fare click.

Alcuni non sono più fisicamente con noi, ma rimangono vivide le loro storie che hanno incrociato le nostre.

Ricordarli attraverso le fotografie di un vecchio libro in bianco e nero mi piace perché ogni volta che giro una pagina mi sembra di vederli impegnati sui tornanti, su verso il passo, mentre sognano un cappuccino caldo e l’affettuosità di un sorriso e di una pacca sulla spalla.

Introduzione al libro, 1987

SAN FRANCISCO, SETTEMBRE 1982.

Attraverso Union Street per la prima volta dopo il mio arrivo, è assolutamente californiana, dall’aria tersa alle architetture pulite e variopinte, dai colori sgargianti delle affissioni agli inusuali mezzi di trasporto, tipici dei telefilm, così più veri nella realtà di un mezzogiorno scintillante.

Un oggetto a due ruote mi passa accanto, elegante, maestoso, con quel borbottio dolce e profondo del quale oggi riconosco la musica a molti isolati di distanza.

È un mezzo completamente dipinto di rosso: rosso il telaio e rossa la carrozzeria, il motore, i foderi delle forcelle, i carter del motore; rossi sono i fili, la mascherina sul fanale, le marmitte e tubi di scarico e la pelle della sella.

È una Harley, la prima che vedo in carne ed ossa di questo modello. Una Sturgis con trazione a cinghia. Si ferma pochi metri avanti ed ho il tempo per guardarla e imprimerla nella memoria. Da quel giorno gli incontri con la rossa e un incredibile numero di sue parenti super cromate, iperpersonalizzate e stracolorate, diventano frequentissimi.

Col tempo imparo a riconoscere i modelli delle moto e dei loro proprietari. Questi ultimi sono divisi in due categorie predominanti: i Bay Riders vestiti di borchie, cuoio e catene, scorrazzano per la costa con frequenti prese di posizione alternative rispetto le leggi della California, e un secondo gruppo molto più tranquillo che si ritrova in un pub del centro; le motociclette sono bellissime e molto curate: è una competizione serrata per il disegno più bello sul serbatoio, per qualche etto di cromo in più. Per un appassionato motociclista italiano è come vivere con i propri sogni, ogni giorno un attimo di sospiri.

Vado ogni tanto da Dudley Perkins, il primo concessionario americano e osservo nuove cose.

Un piccolo mondo affascinante che trasuda leggenda da ogni riflesso del metallo lucido e ai muri colmi di foto dei “veterani”, si dischiude e attira come solo i begli oggetti sanno fare.

NEW YORK QUALCHE MESE PIU’ TARDI.

Una sera telefono a Milano a Carlo Talamo, amico e compagno di lunghi e piacevoli giri in moto.

Ha comperato una Sturgis. Nera, originale, nuovissima.

Il sogno prende corpo e diviene fenomeno potenzialmente affrontabile almeno sotto il profilo ideologico.

MILANO, SETTEMBRE 1983.

Carlo alza la serranda del nostro box officina ed è emozionante vederla spuntare dal buio, nera come la notte, misteriosa progenie di una leggenda arrivata dal Wisconsin fino a un sotterraneo milanese. Solo due cilindri, un design fatto con l’accetta, vibrazioni percepibili anche a motore spento, cilindrata impressionantemente alta.

Un miscuglio impossibile di antichità tecniche e affronti alla legge della fisica.

Ma è il più bell’ oggetto motociclistico mai prodotto.

PARIGI, MAGGIO 1985, SUPERRALLY FRANCE.

Svegliarsi la mattina in un campo di 3.500 Harley Davidson che, opache di rugiada, fanno la guardia alla tenda del loro artefice, è un’esperienza nuova. Fa capire in un istante come non potrebbe essere possibile che succedesse lo stesso in un Yamaha-raduno.

Non esiste una moto uguale all’altra: anche se nuovissime riflettono già lo spirito, l’estro e il carattere dei loro proprietari.

MILANO, OTTOBRE 1986.

Percorro 25.000 km in un paio d’anni in sella agli sfolgoranti mostri d’acciaio, partecipo a due Superrally, i raduni di Marca più importanti d’Europa e lì fotografo facce, disegni, cromature, strani telai lunghi due metri, brutti tipi ubriachi e strane tipe arrivate chissà da dove a bordo di Choppers inguidabili. Vivo qualche giorno diverso dai soliti poi torno a casa e comincio a pensare a una liaison fra moto e fotografia. Nel frattempo fotografo le motociclette per le campagne pubblicitarie della Numero Uno, la società che importa le Harley in Italia.

Il tipo di veicolo si presta in modo superbo e la mancanza di layout lascia grande spazio alla fantasia; le foto sono belle, le campagne vivaci e nuove.

Nel giro di due anni il gruppo di appassionati si allarga e ci si raduna in motorizzata comitiva, si conosce gente nuova ma con la stessa passione ed è piacevole stare insieme per raccontare di pistoni e fregi e cromi e mezze frasi di lavoro e mezze di divertimento. Poi con Carlo nell’ottobre ’86 prendendo spunto da alcune foto in bianco e nero scattate a Liliana, sua moglie, a fianco sopra di dietro e davanti ad un’ Electra Glide per la copertina di un mensile, elaboriamo un’idea di ritratti di gente e moto. Ne parliamo a lungo, facciamo molte prove, poi invitiamo. Arrivano con voglia, da soli e con le mogli, fidanzate, cani, caschi e giubbotti, borchie e papillon, moto fantastiche, cromie splendenti, un mondo così particolare!

Connubio atavico uomo e cavallo, passione per l’acciaio, oggetto stupefacente. L’unico mezzo meccanico a due ruote che dia la possibilità di provare nel 2000 sensazioni da pionieri, accoppiando tecnica attuale al fascino di sempre delle belle cose dell’uomo. E’ di questi pionieri che avevo bisogno, e di queste moto. Nessuno è macho e ciò è fantastico: nessuno mostra lati finti del proprio carattere. Così sono e così vengono registrati sulla pellicola: un pizzico di timidezza, attimi di piacevole smarrimento, gusto della novità, piacere di stare un po’ insieme in maniera particolare. E facce di gente particolare, tutti un po’ artisti e poeti, gente che nonostante i consigli di amministrazione, le cambiali, i sacrifici e i salti mortali, riesce ancora a sognare e a creare con italica fantasia un mondo importato come la leggenda che orgogliosamente cavalcano.

Mio figlio Matteo ha trentatré anni.

Uno dei fatti che mi ricordo e che, al tempo della realizzazione di questi scatti, gli stavano ancora spuntando i denti da latte. Ne fece le spese Luigi Camarilla che gli offrì una guancia chiedendogli un bacio, ma ottenendo in cambio un piccolo solco doloroso.

Era all’inizio dell’estate del 1989 e ci fermammo un paio di giorni in fondo l’Italia, dove la mia famiglia era in villeggiatura, per alcune di queste foto.

Mi avevano commissionato un sogno.

Nel senso che qualsiasi artigiano dell’immagine sogna, per tutta la vita, una riunione operativa per un nuovo lavoro nella quale la committenza presenta le seguenti linee guida:

Uno – che sia sul vetro. (La loro richiesta iniziale era: “…chessò, qualcosa tipo le vetrate della cattedrale di Chartres…”)

Due – fai quello che credi. (“…dovrà diventare una pubblicazione di gran pregio e di grandissimo formato, destinata a poche centinaia di fortunati…tipo Ministri…Grandi Industriali…deve essere semplice ma stupire al tempo stesso…”).

Il soggetto di tutte le fotografie è l’isolatore.

Lui passa la sua esistenza fra il cavo dell’alta tensione e il muro della cabina elettrica.

Misura 35 cm di diametro, pesa circa quattro chili. È solcato da onde che lo rinforzano. Quando l’ho visto, nella fabbrica del vetro, ho capito.

Era lui il testimone che cercavo. Manufatto industriale povero e bellissimo.

Una scultura senza volerlo, oggetto che ne racchiude tanti altri senza saperlo.

L’abbiamo affettato in due, quattro, otto, sedici e trentadue fette.

L’abbiamo usato intero.

Metà della vecchia Volvo era piena di scatole contenenti isolatori, e negli spazi liberi trovavano posto: la Deardorff 20 × 25 cm, macchina fotografica pieghevole da campo, in mogano, del ‘55 con un grandangolare Kodak Eastman da 190 mm. ,Paolo Mazzo per metà del viaggio e Francesco di Loreto per l’altra metà: aiuto fisico e morale.

Luigi Camarilla accomodato nel posto della suocera fungeva da agente provocatore, stimolatore sensoriale, Bastian contrario, compagno di voli onirici, nemico dell’ovvietà, seminatore di dubbi, scrutatore oltre la siepe, chansonnier e DJ.

Sconosciuto sempre meno con il passare dei chilometri, alla fine del viaggio è amico per la vita.

Il sottoscritto alla guida.

I LOVE WP

Quello schermo del cinema drive-in, abbandonato da chissà quanto tempo, ha riflesso chilometri di pellicola americana: resto in silenzio immaginando le dive del passato recitare ai bordi del deserto nell’ultima luce del tramonto.